- アナトミートレインとは?

- 筋膜の役割と“つながり”について

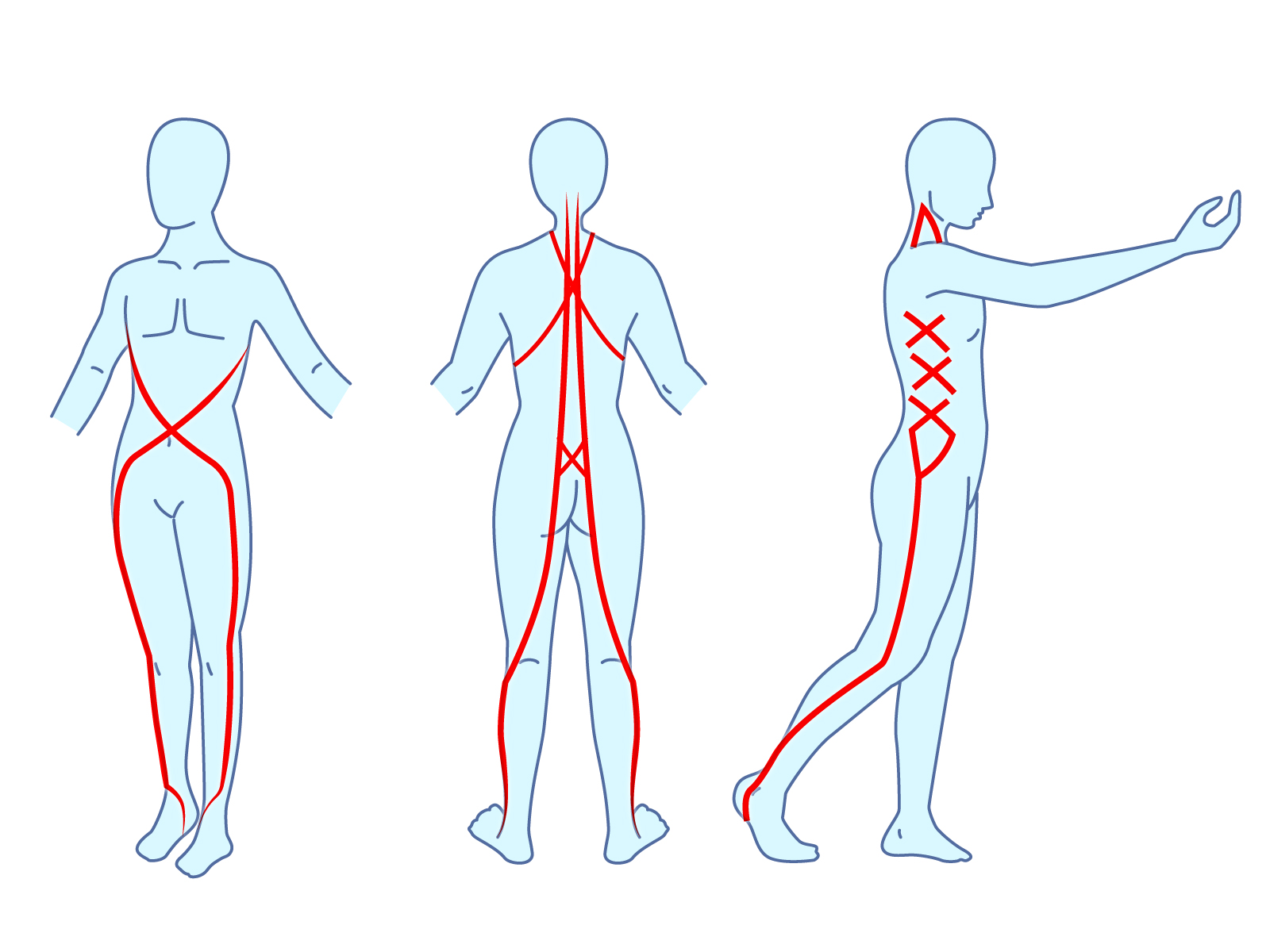

- 代表的な筋膜ライン

- 治療やリハビリ、スポーツパフォーマンスへの具体的な応用例

- 東洋医学との共通点(経絡とのつながり)

- 他のトレーニング方法との違い

- 原著から得られる深い理解と臨床的メリット

腰の痛みは腰だけが原因ではない」

そう聞くと驚く方も多いでしょう。

実は、足裏やふくらはぎの硬さが腰痛の引き金になっていることがあります。

その理由を解き明かすのが、世界中の治療家やトレーナーに影響を与えた革新的な理論 アナトミートレイン(Anatomy Trains)。

身体を“部分”ではなく“つながり”として捉えることで、不調の原因を見抜き、効率的に改善へ導く。新しい解剖学の視点です。

本記事では、アナトミートレインの基本から応用、そして学びを深めるための書籍紹介まで、分かりやすく解説します。

アナトミートレインとは?

アナトミートレイン(Anatomy Trains)は、筋膜を介して筋肉が連結し、全身が一つのネットワークとして機能しているという解剖学的概念です。

この理論は、イギリスのセラピストであるトーマス・マイヤーズ氏によって提唱され、2001年に出版された書籍『Anatomy Trains』で体系化されました。

「アナトミー」は「身体の仕組み」、「トレイン」は「路線」を意味し、筋膜を通じて筋肉が線状に連結していることを表現しています。

この考え方は、姿勢や運動機能の理解、治療やリハビリテーションにおいて重要な役割を果たします。

筋膜とその役割

筋膜は、筋肉を包み込む結合組織であり、全身を網目状に覆っています。これにより、筋肉同士が連携し、一部の筋肉が動くと他の部位にも影響を及ぼします。

この性質を利用して、アナトミートレインは以下の特徴を持つライン(経線)を定義しました:

- 同じ深さで直線的に走る筋膜のライン

- ライン上の筋肉が互いに影響し合う

- 各ラインには特定の役割がある

例えば、一箇所の筋膜が硬くなると、その影響が遠く離れた部位にも波及し、不調や痛みを引き起こすことがあります。

これを理解することで、全身的な治療や運動指導が可能になります。

アナトミートレインの主なライン

アナトミートレインでは、身体には12本の主要な筋膜ラインがあるとされています。

その中でも代表的なものをいくつか紹介します:

- スーパーフィシャルバックライン(後面浅層ライン)

頭頂部から足裏まで背面を縦断するライン。姿勢保持や後屈動作に関与します。 - スーパーフィシャルフロントライン(前面浅層ライン)

頭部から足先まで前面を縦断するライン。前屈動作や体幹の安定性に寄与します。 - スパイラルライン

体幹を螺旋状に巻き付くように走るライン。回旋動作やバランス維持に重要です。 - ディープフロントライン(深層前面ライン)

身体の中心軸に沿って走り、呼吸や内臓機能にも関係する重要なラインです。

これらのラインは、それぞれ異なる役割を持ちながらも相互に影響し合い、全身の機能性を支えています。

アナトミートレインの応用

治療への応用

アナトミートレインの理論は、多くの治療家やセラピストによって活用されています。

一例として、腰痛治療では腰そのものではなく、足底筋や腓腹筋など遠隔部位へのアプローチが効果的である場合があります。これは「バックライン」の連結性を利用した治療法です。

リハビリテーションと運動指導

例えば肩関節の挙上制限がある場合、肩そのものではなく反対側の大殿筋や広背筋へのアプローチで改善することがあります。これも筋膜経線の連動性によるものです。

スポーツパフォーマンス向上

アスリート向けには、特定のラインを強化することで効率的な運動パターンを構築できます。

例えばスパイラルラインは回旋運動に関与するため、ゴルフや野球選手には特に重要です。

アナトミートレインと東洋医学

アナトミートレインは、西洋解剖学から生まれた理論ですが、その考え方は東洋医学の経絡(特に経筋)と多くの共通点があります。

古代中国では、生理学や解剖学が存在しない時代にもかかわらず、このような全身的な連結システムが発見されていたことは驚きです。

他のトレーニング方法との違い

アナトミートレインと他のトレーニング方法との違いを理解するには、それぞれの特徴や目的を比較することが重要です。

以下に、アナトミートレインのトレーニングと一般的なトレーニング方法との違いを詳しく説明します。

1. レジスタンストレーニングとの違い

- 目的:

レジスタンストレーニングは主に筋力や筋肥大を目的とし、個々の筋肉群(例:大胸筋、大腿四頭筋など)に焦点を当てます。 - 方法:

重量を用いた負荷(ダンベルやバーベルなど)で特定の筋肉を鍛える。 - アプローチ:

局所的であり、全身の連動性にはあまり注目しません。 - 対比:

アナトミートレインは全身のつながりを重視するため、局所的なトレーニングでは得られない全体的なバランス改善が可能です。

2. ファンクショナルトレーニングとの違い

- 目的: ファンクショナルトレーニングは日常生活やスポーツ動作に直結する機能性向上が目的です。

- 方法:

バランスボールや体幹トレーニングなど、不安定な環境下で行うことが多い。 - アプローチ:

動作パターンや体幹安定性に注目しますが、筋膜ラインそのものには焦点を当てません。 - 対比:

アナトミートレインはファンクショナルトレーニングと似た点もありますが、より具体的に「筋膜ライン」を意識して全身の連携性を高める点が異なります。

3. ピラティスやヨガとの違い

- 目的:

ピラティスやヨガは柔軟性向上や心身リラックス、姿勢改善などが主な目的です。 - 方法:

呼吸法やポーズによる静的・動的ストレッチが中心。 - アプローチ:

全身的な動きには注目しますが、「筋膜ライン」を明確に意識することは少ない。 - 対比:

アナトミートレインはヨガやピラティスと同様に全身性を重視しますが、より解剖学的な裏付け(筋膜ライン理論)に基づいています。

具体例:アナトミートレインと他の方法の比較

| 特徴 | アナトミートレイン | レジスタンストレーニング | ファンクショナルトレーニング | ヨガ/ピラティス |

|---|---|---|---|---|

| 主な目的 | 全身連携・姿勢改善 | 筋力向上・筋肥大 | 動作パターンの向上 | 柔軟性・リラクゼーション |

| アプローチ | 筋膜ラインを意識した全身調整 | 局所的 | 動作全体 | 全身だが静的要素も多い |

| 使用器具 | 特になし(自重や簡易器具) | ダンベル、バーベルなど | バランスボール等 | マット・簡易器具 |

| 解剖学的根拠 | 筋膜理論 | 筋繊維理論 | 動作学 | 呼吸法・ストレッチ理論 |

アナトミートレインは、他のトレーニング方法とは異なり、「筋膜」という結合組織ネットワークに基づいて身体全体を捉えます。

このため、局所的な強化ではなく全身的なバランス改善や姿勢矯正に優れています。他の方法と組み合わせることで、それぞれのメリットを活かした効果的なプログラム構築も可能です。

まとめ

アナトミートレインは、「身体は全体としてつながり合っている」という視点から、人間の姿勢や運動機能、不調の原因を解明するための強力なツールです。

この理論を理解することで、治療家だけでなく一般人も自身の身体について深く知ることができるでしょう。

また、この考え方はヨガやピラティスなど多様な分野でも応用されており、その可能性は無限大です。